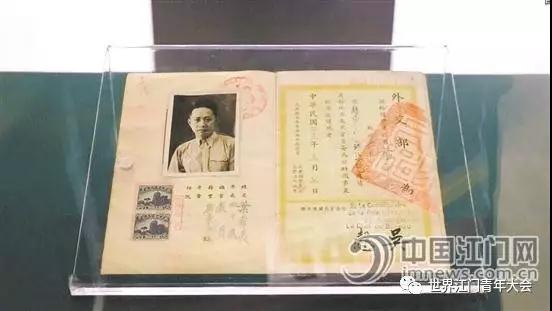

本次展览展出了国家一级文物——叶挺护照。

本次展览展期为三个月,至今年10月8日。

展览得到人民日报、新华社、中新社、光明日报、经济日报、中央电视台、中央人民广播电台、中国文化报、中国文物报、中国社科报、南方日报、广州日报、北京电视台、广东电视台、深圳卫视等20多家媒体现场采访报道。

本次展览展出文物115件(套),展出面积660平方米,大规模系统展出我国不同时期驻美国、加拿大、澳大利亚等十多个领事馆(公使馆)颁发的华侨护照(侨民证明书)原件,属全国首次。

“护照作为普通人越来越常见的证件,让观众通过展览了解护照的前生今世、形式多样,从中感悟个人与国家的关系,为新时期侨务政策的改革和创新发展,提供思考。‘护行天下——华侨护照展’的开展,填补了我国外交史、华侨史、国际移民史上的一项空白。”市文广新局相关负责人说。

展馆现场

据主办方相关负责人介绍,本次展览是新中国成立以来,首次以华侨护照为载体陈展,通过华侨护照发展、演变的进程,分别从清代、民国时期和新中国成立后三个阶段再现华侨证照的历史面貌以及背后涉侨政策体系的发展,真实反映华侨华人远赴重洋、奋勇拼搏精神,以及赴外华侨积极融入居住国主流社会,注重保持中华民族特性,与不同民族文化交融互生的光辉历程。

国侨办副主任郭军、首都博物馆党委书记白杰

参观展览

开展当日下午,国家图书馆陈列展览部全体人员参观华侨护照展

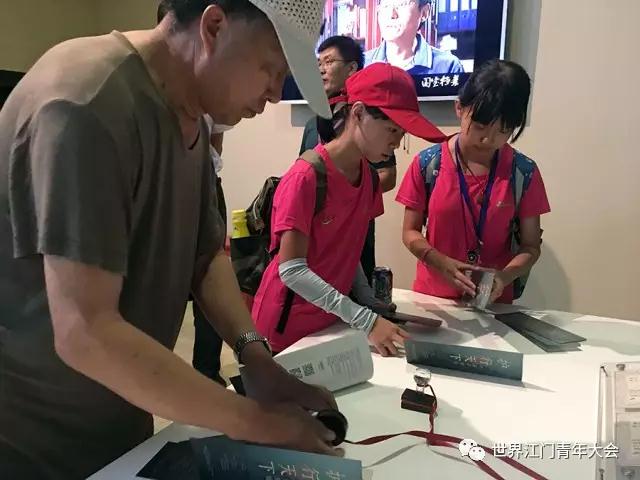

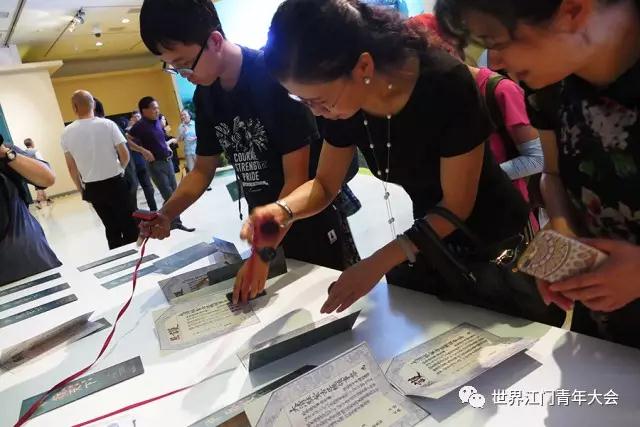

社教互动活动区

观众可签名盖章免费获得纪念“护照”一本

观众在纪念护照上签名

观众互动

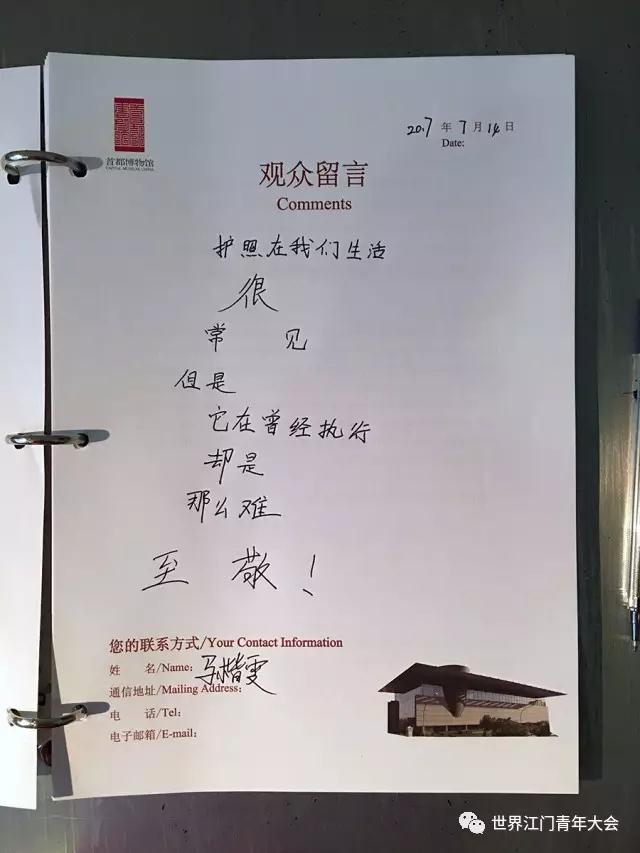

观众观展后留言

外国友人参观展览

华侨护照展是侨乡人民迎接党的十九大胜利召开的献礼之作,展览的顺利开展,对于充实丰富“一带一路”文化历史传承,增进世界各族人民对“一带一路”华侨文化的教育与认知,团结海内外中华儿女同圆共建“中国梦”、“海丝梦”、“侨胞梦”有着重要的人文意义。

名词解释

护照

作为通行证件和证明文件,拥有漫长的历史,在中国历史上,具备护照部分性质和作用的物件在历朝历代都有出现,比如:节、符、过所、公验、通关文牒……;质地上也有铜、木、纸等多种材质多种形态。

华侨护照

是晚清以来中国历届政府颁发的华侨进行国际旅行和侨居时国籍身份的证件。在清末国家贫弱、列强侵凌的历史环境下,当时远赴海外的国人往往备受欺凌,护照作为国家正式颁发的证件也经常遭受不被他国海关承认的屈辱,中国护照无法真正发挥到保护海外侨胞权益的作用。民国成立后,中国护照的地位仍然因为国内军阀割据、局势动荡、日寇入侵等原因在国际上遭到轻视,国人出行依然时时被刁难。

新中国成立后,随着国家发展壮大,经济日益腾飞,越来越多的中国人走出国门,中国护照在保障海外侨胞安全与权益中发挥着越来越重要的作用。目前数十个国家和地区已经对中国护照实行免签或落地签,国人出行更加便利。华侨护照的发展,可见国家与个人的密切关系,只有祖国强大,国人在海外才能有尊严地生活和工作。

清代华侨护照的产生

国际间护照制度的实行起源于十六世纪,十九世纪开始广泛采用,鸦片战争后,英法等帝国主义国家将护照制度引入中国以保护其侨民,对中国华侨护照制度的产生起到了重要作用,十九世纪七十年代,清政府驻外使领馆制度建立,并逐渐开始向华侨颁发护照,华侨护照诞生。

民国护照

辛亥革命成功后,为管理和规范华侨护照,国民政府颁发了第一批护照相关法令,对护照的形式、申领手续做出了规定:民国元年七月份同时颁布《领署给发护照简章》、《侨商回国请领护照简章》。但因为民国初期政局混乱、军阀割据,护照仍多由各地自行印制,形式虽未能统一,但基本为单页纸质形式。1929年,国民政府外交部颁布《颁发出国护照暂行办法》、《外交部驻外使领馆发给回国护照及签证外人来华护照暂行办法》,1931年又公布为《护照条例》,以国内法的形式规范国人申领护照的规程,形成了较为完善的护照制度。上述法规对护照的类别及适用人员、颁发护照机构、请领护照手续、收费标准等作出规定。护照的形式也从单纸形式发展为本式。

二战结束后,归国华侨群体返回原侨居地的“华侨复员”,成为国民政府重要的侨务活动,并制定了“华侨复员”相关办法,为便利华侨复员,规定未领得外交部新发护照的侨民,发给临时护照,并以单纸形式区分正式护照,后因当时华侨申领新护照情况复杂、数量巨大,临时护照的应用则越来越多。为了进一步规范和加强对侨民的保护,除护照外,国民政府制定了一系列华侨相应证件,这些证件与护照共同构成了国民政府管理侨民的证照体系。

新中国的华侨证照

1949年中华人民共和国成立之后,随着国家治理、管理体制的完善,华侨的管理体制和制度也发生重大的变革,颁布了系统的华侨出入境管理办法,制定了相应的证照体系。

来源:江门日报,江门市博物馆

整理:世界江门青年大会